"Пресвятая Богородице, моли Бога о нас"

храм Державной иконы Божией Матери г.Ивацевичи

Крестный ход – в Жировичи.

Крестный ход – в Жировичи.

22 августа из Белоозерска крестным ходом с крестами, хоругвями и иконами вышли паломники,которые направлялись в Жировичский монастырь к празднику Успения Богородицы.

Вечером 25 августа мы встретили участников этого крестного хода в Ивацевичах и пообщались во время их короткого привала по пути к храму иконы Божией Матери «Державная», где их ждали, чтобы покормить и расположить на ночлег.

Вечером 25 августа мы встретили участников этого крестного хода в Ивацевичах и пообщались во время их короткого привала по пути к храму иконы Божией Матери «Державная», где их ждали, чтобы покормить и расположить на ночлег.

– По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, и в этом году мы продолжаем традицию совершать крестный ход, которая возобновилась в Беларуси впервые со времен Великой Отечественной в 1991 году, – рассказывает сын руководителя паломничества Иван Котов, студент Минского музыкального колледжа при Белорусской государственной академии музыки. – Инициатором возобновления этой древней традиции – нести миру свет православия – стал мой отец Игорь Валерьевич, а я мечтаю стать ее продолжателем. В первый крестный ход я отправился еще в 1997 году, когда был в утробе матери, а потом с 10-летнего возраста стал участвовать в них наравне со взрослыми.

В день паломники делают переходы в среднем по 20-35 километров, максимум 40. Каждые полтора часа – короткий привал.

– Почему люди идут на такую жертву времени, сил? Какая цель этого крестного хода?

– Мы молимся в пути, а молитва освящает землю. Каждый вносит свою лепту: кто-то молится за себя и близких, за друзей, кто-то идет, чтобы побыть наедине с собой, с Богом… – отвечает Артур Васин, выпускник института теологии им. Мефодия и Кирилла БГУ. – Наш путь пролегает через города, большие и маленькие деревни. Мы знакомимся с историей нашей Родины вживую, с ее духовным наследием, посещая храмы и святыни. И как важно, особенно в деревнях, где осталось мало жителей, показать, что православие живет, как нужно и нам ощущать, что поддерживая жителей маленьких населенных пунктов, мы укрепляем их и сами укрепляемся в вере. Бывает, мы идем, а человек увидит крестный ход, бросает все свои дела и присоединяется к нам. Кто-то идет часть пути, кто-то до конца. Нас очень тепло встретили на ивацевичской земле настоятель храма в д.Ходоки отец Игорь и жители этой деревни, ждут нас и в Ивацевичском храме. Здесь мы останемся на ночлег, а к празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии будем в Жировичах. Успеваем всегда на всенощное бдение накануне праздника, потом погружаемся в воды источника и на празднике целый день в монастыре. Нас 40 человек, но среди них представители Бобруйской, Витебской, Гродненской епархий, иной раз участвуют паломники из России, Украины, Польши. Молебны о милости Божией, и участие в православном празднике в святом месте, которое почитают, кстати, как католики, так и православные – великая радость. Из других городов Беларуси тоже идут крестные ходы, и все они встречаются в Жировичах 28 августа, символизируя единство православных верующих.

Валентина БОБРИК. Фото Валерия МИСКЕВИЧА.

Читать далееПаломничество в Серавимо-Дивеевский монастырь.

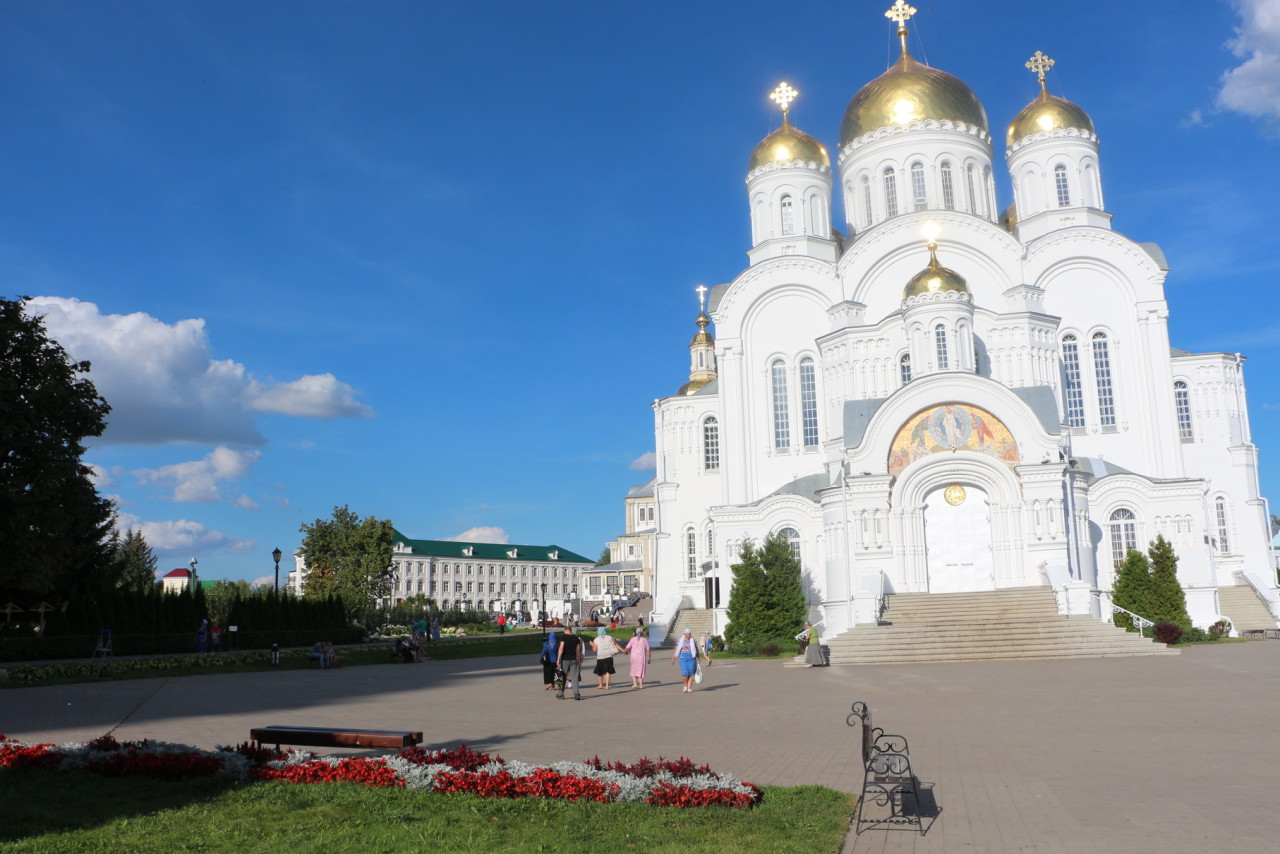

Дивное Дивеево.

После паломнической поездки в Иерусалим, казалось бы, больше уже ехать никуда нет смысла. Но паломнический отдел при храме иконы Божией Матери «Державная» г.Ивацевичи ежегодно планирует «дальнюю» поездку по святым местам и удержаться, чтобы не поехать, у многих как-то уже и не получается. Эти поездки объединяют прихожан, сплачивают и роднят. Вот и в этот раз, когда группа из 48 человек отправилась в дивное Дивеево, назад через четыре дня мы возвращались братьями и сестрами, как в большой дружной семье, где нет соперничества друг перед другом, а понимание и стремление послужить «ближнему».

Прежде чем мы отправились в Дивеево, состоялся молебен в Ивацевичском Державном храме и благочинный Ивацевичского благочиния отец Григорий дал всем духовное наставление и благословил каждого крестом и святой водой. В плане нашей поездки было не только Дивеево, а и монастыри и храмы других городов России, поэтому уже в пути пелись акафисты Серафиму Саровскому, Святителю Николаю Чудотворцу, Муромским Святым благоверным князьямПетру и Февронье, Феофану Затворнику Вышенскому, апостолу Иоанну Богослову…

В Муром к Петру и Февронье.

Первым на нашем пути стоял славный город Муром. Этот небольшой городок располагается на берегу реки Ока на границе Нижегородской и Владимирской области. К нему мы доехали примерно через 18 часов. В Свято-Троицком женском монастыре, где сберегаются мощи святых Петра и Февронии – покровителей любви, семейного счастья и благополучия, мы попали на утреннюю службу, во время которой возносились особые молитвенные возношения о здравии тяжело болящей настоятельницы монастыря игуменьи Тавифы. Участвуя уже в этом первом богослужении, подав записки на проскомидию и другие требы о здравии и упокоении усопших близких, начинаешь ощущать, как мирская жизнь уходит на второй план, а ты проникаешься состоянием взгляда «внутрь себя», когда тебя волнует состояние твоей души, жаждущей покоя и умиротворения. Ты как будто поднимаешься над собой и видишь, как непрост путь к Богу, к пониманию истины: «Ибо иго мое благо, а бремя мое легко есть». Шагнув на этот путь однажды, ты начинаешь постепенно понимать, что от понимания «теории» к практике – путь как от земли до неба. И на каждое усилие сделать шажок вроде как вперед в любви к ближнему, ты, вдруг обнаруживаешь, как легко потерять приобретенное и оказаться на два шага сзади. Порой от этого теряешься, порой еще больше оступаешься, но только смирение и понимание, что ничего мы не можем без «на то воли Божией», дает силы и радость идти. Жизнь нельзя прожить без испытаний никому – ни богатому, ни бедному. Другое дело, как пройти эти испытания и скорби? Вера человека учит не сломаться, а гнуться перед житейскими бурями и вновь и вновь распрямляться при поддержке Бога, и славить Его за всё. Это ли не чудо?

Со Свято-Троицкого женского монастыря началась и наша экскурсия, во время которой гид поведал еще раз удивительную историю любви муромского князя и обыкновенной девушки, которая вылечила его от серьезного недуга. Они пережили гонения, горести, перед тем как возглавили город и снискали любовь и почитание жителей муромской земли. Будучи уже в преклонном возрасте Февроньей и Петром был принят монашеский постриг. В соответствии с преданием они умерли в один день – 8 июля 1228 года, и просили прежде схоронить их вместе. По монастырскому уставу вместе мужчину и женщину, хоть они были и супруги до пострига, нельзя было хоронить, но трижды их тела оказывались на утро в одном гробу. И поняли монахи, что в этом есть воля Божья и оставили их тела покоиться вместе. Многоцелебные мощи Петра и Февроньи прославлены многими чудесами, отчего поток паломников и богомольцев не иссякает в обители. На пожертвования содержится в монастыре детский приют «Надежда», в котором обретают любовь и заботу дети из неблагополучных семей.

Кстати, и сегодня существует примета, что молодые люди, побывав в Муроме, находят свои долгожданные половинки и обретают семейное счастье. Можете верить, а можете не верить, но одна из паломниц нашей группы поделилась, что ее дочь много лет живя в браке, не могла родить ребенка. Врачи не находили никаких болезней у супругов, но детей не было. Женщина объездила много монастырей, горячо молилась о дочери… И вот, когда в Ивацевичском храме пребывала икона благоверных Петра и Февроньи из Муромского монастыря, она в надежде на чудо подала снова молитвенное прошение о даровании детей старшей дочери и, заодно о благополучном супружестве младшей дочери. И что вы думаете, через несколько месяцев дочь шепнула, что она забеременела, а младшая неожиданно объявила, что она помирилась со своим бывшим парнем, и он ей сделал предложение выйти за него замуж. Сегодня она уже бабушка и дважды теща. Скажите, как было не приехать ей в Муром, чтобы поблагодарить за помощь Святых перед Богом в чудесном разрешении ее многолетних материнских молитв?

Буквально за стеной располагается мужской Благовещенский монастырь, который основал Иван Грозный после взятия Казани в 1552 году. Здесь покоятся мощи муромских благоверных князей и подвижников: святителя Василия, первого епископа Муромского, равноапостольных Константина, его супруги Ирины и чад Михаила и Феодора, муромских чудотворцев. В этой обители прославлены многими чудесами список Иверской иконы Царицы Небесной и Владимирской иконы Божией Матери.

В этой обители нас заботливо покормили и, набрав водички из источника, мы отправляемся в Дивеево.

К Серафиму Саровскому

Моя попутчица Валентина предложила почитать журнал о Дивеевской обители, который она прихватила в дорогу из дому. Читаю в летописи Серафимо-Дивеевского монастыря: «Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете: это четвертый жребий Мой во вселенной. И как звезды небесные и как песок морской умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих: и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ земных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!..»

Дорога вьется то вниз, то вверх, и к обеду на горизонте засияли золотые купола Дивеевской обители. Местечко Дивеево небольшое, но очень людное. Народу здесь, как песка. Мы уставшие – сутки без отдыха, но прежде расселения в гостиницу близ монастыря, нас приглашают на обед на террасе близ трапезной.

И после короткого отдыха мы идем на вечернюю службу в Троицкий собор, куда люди стекаются преклониться мощам преподобного Серафима Саровского и иконе Божией матери «Умиление» или как называл ее преподобный Серафим «Всех Радостей Радость». Эта икона была его келейной иконой, перед этим образом он молился и в молитве перед ним отошел ко Господу. Сейчас икона Божией Матери «Умиление», принадлежавшая батюшке Серафиму находится в Москве, а образ, который находится в соборе Серафимо-Дивеевского монастыря, написан дивеевскими сестрами с серафимовской иконы и принял на себя ее чудотворные свойства. Батюшка Серафим не раз предсказывал, что плотию будет лежать в Дивееве. Как и все предсказания преподобного Серафима, великого молитвенника, тысячу дней и ночей проведшего в молитве на камне, это предсказание исполнилось: его святые мощи в 1991 году были положены в Троицком соборе.

Каждый день у мощей преподобного Серафима совершается молебен с акафистом, а очередь верующих к мощам преподобного неиссякаемая. Здесь есть традиция – каждое богослужение завершать величанием Дивеевских святых: преподобных монахинь Александры, Марфы и Елены, блаженных жен Дивеевских Пелагии, Параскевы и Марии и преподобноисповедницы Матроны. Дивные истории жизни этих женщин, их служения Господу, о которых поведала нам экскурсовод. Невольно проникаешься и понимаешь, насколько мы немощны в таких беззаветных, «не жалея живота» трудах во славу Божию.

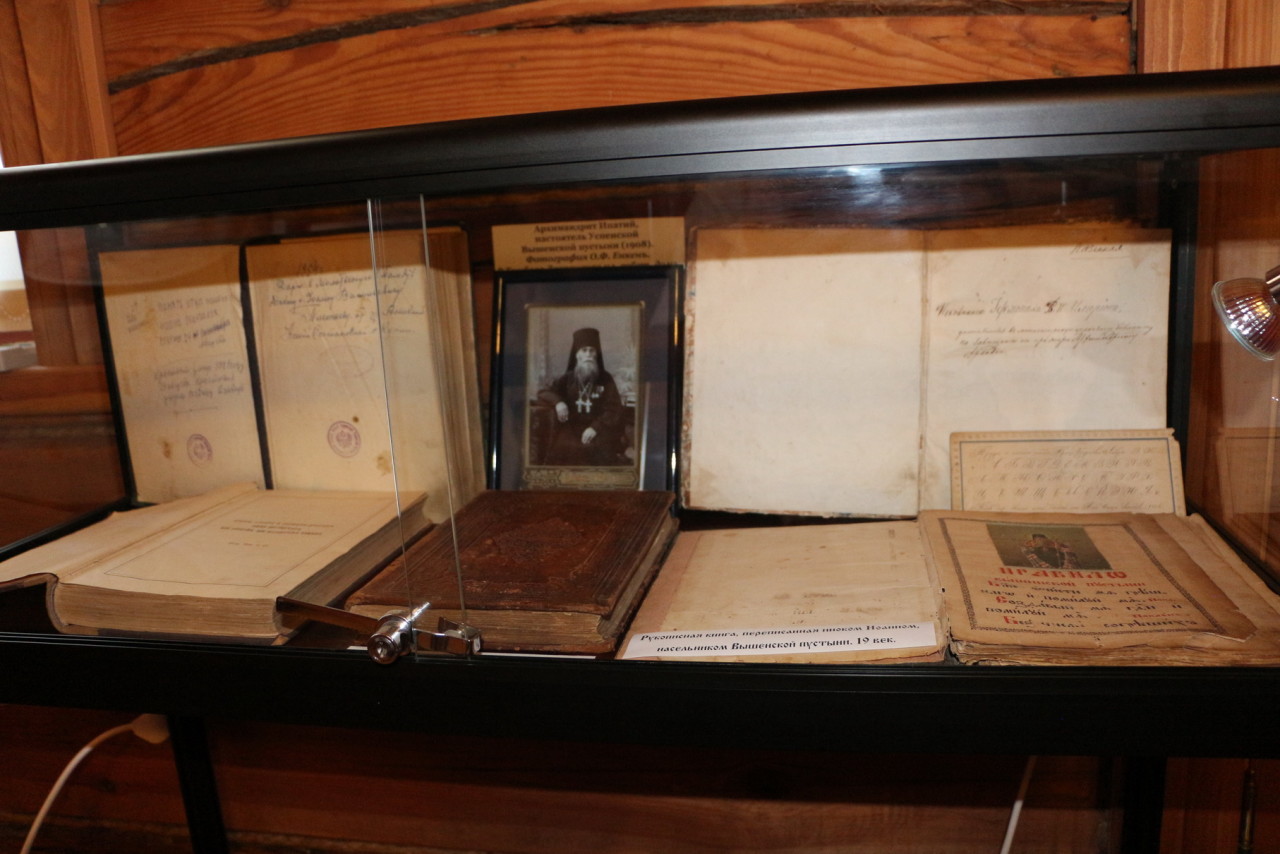

С благоговением рассматривали мы вещи преподобного Серафима, которые дивеевские сестры собрали у себя в обители. По ним можно представить как скромно жил батюшка и как велики были его молитвенные труды.

Канавка Богородицы

Когда Дивеевскому монастырю была наконец отведена земля, батюшка Серафим очень обрадовался и завещал сестрам выкопать канавку вокруг, чтобы по ней святую обитель обходила Матерь Божия. По воле Божией были указаны ее размеры и место. Но сестры копать медлили. И тогда преподобный Серафим чудным образом явился одной из сестер, вышедшей рано утром из кельи. Она увидела батюшку Серафима в белом балахончике, который сам начал копать канавку. В испуге и радости, монахиня бросилась будить сестер и те побежали к тому месту и, увидав батюшку, пали ему в ноги. Но поднявшись, его уже не нашли. Только лопата и мотыжка лежали перед ними на вскопанной земле. С аршин (71 см) была уже выкопана канавка. Сестры, спустя некоторое время узнали, что батюшка в тот день не отлучался из своей кельи никуда, и пораженные таким чудом, не откладывая, начали копать заповеданную Канавку и завершили свой тяжелый труд через три года к Рождеству Христову 1833 года. И вот уже почти два столетия каждый день идут по ней потоком люди, идут по завету преподобного Серафима за Царицей Небесной, которая каждый день обходит Свой удел. Саровский говорил, что Святую Канавку Сама Царица Небесная Своим пояском измерила и Канавка эта до небес высока: «Она всегда во веки будет стеной и защитой от антихриста. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, до полтораста Богородиц (песнь Пресвятой Богородице «Богородице Дево, радуйся»…) прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»

И действительно, когда вечером после всех служб мы пошли с молитвами по Канавке за дивеевскими монахинями с иконой Божией Матери «Умиление», ощущение было, что Пречистая Матерь Божия согревает сердце своим покровом, что она здесь, слышит тебя, отвечает милостивым к тебе вниманием и любовью и наполняет сердце тихой радостью.

Ранним утром сестры-паломницы спешили к исповеди, а меня тянуло на Канавку к Божией Матери, к мощам дивного батюшки Серафима Саровского. В этот день мы погружались в воды святых дивеевских источников и ездили к источнику Серафима Саровского. Людей в монастыре в этот субботний день заметно прибавилось, и было удивительно, сколь много народа кормят в этой обители. Вечерняя служба озвучивалась и на улице и елеопомазание и исповедь совершались многими батюшками и на улице, так как в храме было полно людей.

И хоть каждый из нас запасся освященными сухариками из чугунка Серафима Саровского, набрал святой воды из источников, накупил близким подарков и сувениров, уезжать из этой дивной обители не хотелось. Утешением стало угощение сухариками Серафима на дорогу монахиней Лидией наших батюшек и всех паломников. В четыре утра воскресного дня мы отправляемся к святителю Феофану Затворнику.

У Феофана Затворника Вышенского.

Свято-Успенская Вышенская пустынь находится в Рязанской области на берегу реки Выши. В обители идут восстановительные работы, но дом-музей Святителя Феофана Затворника сохранился. Здесь в прохладной тиши на древянном полу отошли наши уставшие ноги, и тихий рассказ монахини о батюшке-настоятеле пустыни проник в сердце. Феофан Затворник оставил богатейшее духовное наследие, по уровню знаний и духовного опыта он удовлетворял требованиям архиерейского служения, но по стремлению его просветленного сердца он ушел в затвор в приглянувшейся ему Вышенской пустыни. В своих кельях он устроил домовую церковь, сам служил в ней Божественную Литургию, много читал, и много времени посвящал богословским трудам. Кроме того, он занимался иконописью, резьбой по дереву, шитьем… И самое удивительное, сам затворник себя затворником не считал, а говорил, что он общается со своим келейником и просто затворился для написания трудов. В доме-музее очень много книг, портретов, икон и предметов, которыми окружал себя батюшка.  Обстановка скромная, без излишеств, но деревянные некрашеные стены, кажется, сохранили дух того времени, и на узкой железной кровати батюшки так хотелось хотя бы присесть на минуточку…

Обстановка скромная, без излишеств, но деревянные некрашеные стены, кажется, сохранили дух того времени, и на узкой железной кровати батюшки так хотелось хотя бы присесть на минуточку…

Монастырь апостола Иоанна Богослова.

Удивительная тишь и благодать встретили нас в мужском Иоанно-Богословском монастыре, который тоже находится на Рязанщине на реке Ока. Обитель маленькая, но хозяйство несколько десятков монахов держат очень большое. Прославлен монастырь чудотворным списком образа апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который является главной святыней обители. В каменных храмах Богословского и Успенского храмов служб во время нашего посещения уже не шло, но требы мы подали, а молодежь из нашей гр уппы с удовольствием поднялась на древнюю колокольню у святых врат. Для паломников «издалека» были открыты все мощи святых, которыми прославлен монастырь и к которым мы приложились, а потом отправились к святому ручью из нескольких родников у подножия монастыря, где погрузились в его воды в купальне и набрали святой воды из родника рядом. На дорожку нас гостеприимно покормили постной, но очень вкусной едой и хлебом и обратный путь мы пели благодарственные молитвы и величания всем святым, к духу которых мы сподобились молитвенно прикоснуться.

уппы с удовольствием поднялась на древнюю колокольню у святых врат. Для паломников «издалека» были открыты все мощи святых, которыми прославлен монастырь и к которым мы приложились, а потом отправились к святому ручью из нескольких родников у подножия монастыря, где погрузились в его воды в купальне и набрали святой воды из родника рядом. На дорожку нас гостеприимно покормили постной, но очень вкусной едой и хлебом и обратный путь мы пели благодарственные молитвы и величания всем святым, к духу которых мы сподобились молитвенно прикоснуться.

Туризм или паломничество?

Многие сегодня называют паломничества туризмом. Раньше это меня обижало, ведь как ни посмотри, это труд, иногда изнурительный, без сна, на ногах, в походных условиях, но сегодня все обиды отошли из сердца, ведь этот труд вознаграждается душевным подъемом и радостью, и ликованием. И бодрят святые слова: «Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть» (МФ.11:29). Великую истину находили в этих словах многие святители, начиная от Иоанна Златоуста. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) писал: «Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос, потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать это бремя, этот крест».

Валентина БОБРИК. Фото Александра Вензелева.

Читать далееОнлайн конференция со священником В стенах редакции «ІВ».

Пусть ведет знающий истину.

Онлайн конференция с благочинным церквей Ивацевичского округа, настостоятелем храма Державной иконы Божией матери г. Ивацевичи, протоиерем Григорием Пилипчуком.

Встенах редакции «ІВ» проводилась очередная онлайн-конференция по вопросам организации работы православных приходов Ивацевичского благочиния. На вопросы был готов ответить митрофорный протоиерей Григорий Пилипчук, благочинный Ивацевичского благочиния. В это же время поступали волнующие вопросы на сайт «ІВ».

Валентина, г.Ивацевичи:

– Добрый день, отец Григорий! Расскажите о сути Петрова поста, как долго он длится?

– Петров пост еще называют Апостольским постом. Он установлен в честь Святых апостолов Петра и Павла, которые стояли у истоков Церкви. Продолжение поста различно, в зависимости от того, как рано или поздно бывает Пасха, т.е. зависит от Пасхального цикла. Продолжительнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а кратчайший – неделю с днем. Постоянно он начинается с недели всех Святых, в этом году с 27 июня до 12 июля – две недели и один день. Еще Петров пост называют летним. Он не строгий. Рыбу можно вкушать во все дни, кроме среды и пятницы. Пост – всегда воздержание, это рамки, которые помогают человеку воздерживаться. Не во вред, а во благо. Если человек больной, он получает послабление. Пост в еде должен быть по разуму и не во вред здоровью человека. Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарением». Духовный пост (в том числе отказ от сериалов, компьютерных игр…) полезен каждому из нас.

Елена, Ивацевичский район:

– Здравствуйте, отец Григорий. Хочу рассказать о случае, свидетелем которого я стала. Это случилось в нашей деревне на Крещение. Одна из женщин, которая прислуживает при церкви, у всех на глазах заставила другую вылить освященную воду из банки, которую та собиралась забрать домой, обратно в бачок и набрать для себя из другого бачка, в котором, кстати, вода была мутная. Сказала, мол, вода, которую женщина набрала, – для церкви, а прихожанам вон та, можно сказать, грязная. Правильно ли это, что для церкви одна вода, а для людей другая? Почему святая вода – мутная? И правильно ли то, что кто-то из прихожан считает себя выше других и вправе ставить людей в неловкое положение, будто бы подчеркивая, что они невежды, не умеют вести себя в церкви и т.д. Не признак ли это гордыни?

– К сожалению, культура такова, так воспитаны. Гордый ли этот человек или не гордый? Гордыня – когда человек не может простить обиду. Признак гордости – высокомерие, холодность, эгоизм, непрощение. Человек замыкается на себе, ставит себя во главу и делает себя идолом. Он, кто служит при церкви, считает, что честь мне, и начинает командовать, хотя он должен быть наполнен любовью. А любовь, она жертвенна, суть ее в служении другим людям. Вода мутная? Наверно, набрали со дна колодца, она отстоится и станет чистой. Можно было людям отдать чистую, а мутная вода бы отстоялась, и ее перелили бы в другую емкость. Святая вода везде одинаковая. Если случилась неприятная история, можно настоятелю высказать свои замечания. Священник должен воспитывать прихожан, говорить им о кротости. Кротость – это боязнь оскорбить другого человека. Тем более, церковнику надо обладать аккуратностью, желанием и стремлением послужить ближнему. Это одна из главных заповедей блаженств: «Блаженные кроции, яко тии наследят землю».

Людмила Михайловна, г.Ивацевичи:

– Девять дней по отцу. Как правильно помянуть?

– Желательно отслужить панихиду или дома помолиться усиленно. Местного священника на приходе можно попросить отслужить панихиду в девятый день. Девятый и сороковой дни со дня смерти – особые вехи на пути от жизни земной в жизнь вечную. Этот переход происходит не сразу, а постепенно. В этот период (до сорокового дня) умерший человек дает ответ перед Господом. Этот момент чрезвычайно важен для усопшего, он сродни родам, появлению на свет маленького человечка. Поэтому в этот период почившему требуется наша помощь. Молитвой, добрыми делами, изменением себя в лучшую сторону в честь и память близкого нам. Близких, особенно, тех, кто дал нам жизнь, можно поминать всегда. И на Родительские субботы в храме, и ежедневно дома, и подавая записочки «на проскомидию». Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, раздать нуждающимся его хорошие, добротные вещи – одежду, предметы обихода. Делать это можно с первого дня после смерти человека.

Людмила, Заполье:

– Когда хороним человека, где должен ставиться крест на могиле: в ногах или в изголовье?

– Э то местная традиция: у одних – в ногах, у других – в изголовье. Большого значения и символов она не имеет. И лучше придерживаться и уважать ту народную традицию, что существует в данном населенном пункте. На спасение души человека это не влияет. Это человеческие домыслы.

Галина Ильинична:

– Как относиться к тому, что священник отказывается освятить могилы, где нет креста, а только памятник с нарисованным крестиком?

– Священник – наставник. Должен учить, наставлять. Он старается хранить наши традиции. Если они смещаются, в них вносят чуждую культуру, он старается воздействовать на людей, в данном случае таким образом. В православной традиции должен быть на могиле крест явный. Батюшка считает, что памятники – это не православная традиция. Он знает истину и ведет за собой. Но люди вместо того, чтобы довериться ему со смирением, болезненно реагируют, не слушают и возмущаются, и делают, как модно. Раньше к священнику как относились – он впереди стада, а овцы за ним. Сегодня люди стараются наоборот, но священник не должен идти на поводу мнений мира сего. Пользуясь случаем, скажу о венках. Сколько средств вкладывают люди в пустое и ненужное. Раньше несли деньги семье умершего, чтобы поддержать материально семью. Жертву «на помин души» заменили пустым венком, и сегодня это целая индустрия, которая душе умершего не дает никакого облегчения.

Виктор:

– Послушайте, такой вопрос. Честно говоря, устал от жены, от соседа и от встреч с нашим батюшкой. Все мне в один голос: ты должен! Должен молиться, в церковь ходить, на службе стоять… Почему я кому-то должен и что-то? Блюсти эти законы, которые люди придумали. Сам Христос говорил евреям: вы законы соблюдаете, а Бога не видите. Мы же не верующие стали – соблюдатели обрядов и законов. И вот, читал Библию, нате вам: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон». Это послание Павла коринфянам. Так разве я не прав, когда в ответ священнику, что я должен на службе стоять, говорю: я никому ничего не должен?

– Людям не должен. И Богу не должен. Должен для себя. Во-первых, участие в Богослужении настраивает на духовный образ жизни, проясняет разум, очищает чувства человека. В Богослужении участвовать важно. Христос сам посещал храм, и Апостолы после Вознесения Христа пребывали в молитве и три раза в день ходили в храм. Об этом сказано в деяниях Святых Апостолов. Во-вторых, храм – это не человеческое измышление, а прямая воля Божья. Бог повелел Моисею устроить храм – походную скинию. И дал точное устроение храма, размеры, из каких материалов должен быть храм, где и какие жертвенники должны быть размещены. Поэтому Бог, создав церковь, наделил ее Таинствами, силою благодати тех, кто участвует в Таинствах, т.е в богослужении. В храме совершается главная служба – литургия, во время которой совершается таинство Евхаристии – претворение хлеба в тело и вина в кровь Христовые. Иисус Христос дал заповедь участвовать в этом таинстве Евхаристии: «Сие есть Тело мое, сия есть Кровь моя во оставление грехов…» и в этом таинстве был заключен Новый Завет, новый Союз человека с Богом. И как евреи исполняли обрезание – закон Ветхого Завета, так и здесь, в Новом Завете, мы должны участвовать в этом Таинстве. Это воля Божья, а не человека. Мы знаем, что христиане первых времен ежедневно участвовали в таинстве Евхаристии. Если человек настроен приближаться к Богу, то он должен общаться с Богом. Как мы стремимся к общению с любимыми людьми, детьми, внуками, и радуемся этому общению и хотим, как можно больше времени проводить вместе, так и Бог ждет встречи с нами и радуется, как Отец, нашему общению с ним.

Виола:

– Добрый день. Почему нынче православные стали такими агрессивными? Спросит соседка: ты в церковь ходишь? И тут же начинает меня упрекать, винить, осуждать… Простите, а разве не Христом было сказано: не судите? В церковь зайдешь, обсмотрят со всех сторон, шикают на тебя, свечку покупаешь – грубят, так продают, словно не свечки, а водку. И потом, разве можно вообще торговать в храме?

– Нельзя так вести в храме. Это не норма. Это говорит об общей культуре народа. Народ пережил очень тяжелые времена, был поставлен на грань выживания. Это и революция, и первая, и вторая мировая война… Людям было не до воспитания детей, а надо было выживать. Это одно. А второе – государственный атеизм, гонения на церковь, на веру, безбожие – сказались на воспитании. Благородство, добро воспитываются на жертвенной любви. Если нет веры в Бога, нет смысла земной жизни. Поэтому человек и утратил заповедь Божью кротости, смирения, терпения, миротворчества, жертвенной любви. Они были не обязательны к исполнению. И частично исполнялись в силу традиций, как накопленный потенциал предков, благодаря благочестивым людям и верующим. Духовное движение вперед требует постоянного напряжения. Если напряжения не было – идет откат назад. Сегодня надо накопить и восстановить тот внутренний духовный потенциал, которым обладал наш народ. Если перед нашими отцами была задача выжить, то сейчас духовная задача – воцерковиться. Люди, которые прислуживают в церкви, – они в церкви не с детства, они пришли через беды и горе, своим путем и принесли свою культуру. Сразу исправиться трудно. И это требует много сил от верующего. Относится это и, с другой стороны, к священникам. Не всегда они обладают внутренним благородством. Человек, когда в первый раз приходит в храм, не знает как себя вести, и ему многое кажется враждебным. Он чувствует, как будто на него все смотрят и заняты только им. Каждое замечание воспринимает обостренно. Обостренные чувства в человеке указывают на гордыню в нем, если он оскорбляется. И очень жаль. Ему бы научиться смирению, а он заявляет: «Я в храм больше – ни ногой».

Свеча – атрибутика Богослужения. Она есть жертва. Когда покупаете свечу, главное, чтобы не было лицемерия. Пусть она будет маленькой, но искренней, между тобой и Богом – по совести. Продаются свечи в притворе. Притвор – это не основная часть храма. Для подготовки Богослужения и служат притворы. В них принимаются записки об упокоении, о здравии ближних, продаются крестики, иконки. Деньги, которые люди платят за это, возвращаются людям через строительство новых храмов, через воскресные школы, книги, иную социальную деятельность.

Надежда Ивановна:

– В случае нужды оказать помощь можно ли сократить молитвенное правило?

– Можно. Помощь ближнему уподобляется служению Богу. Главный смысл – любовь. Если идешь на молитву, а брат просит о помощи, надо оставить молитву и помочь брату. Если отказываешь – это лицемерие перед Богом. Это фарисейство. Внешний закон исполняется, а внутренний – пренебрегается.

Валентина:

– Какая молитва вменяется во грех?

– Молитва вменяется во грех, когда человек молился о ниспослании бед и несчастий кому-то. Когда молитва без смирения, с дерзостью, панибратством. По словам Священного Писания, молиться необходимо со страхом и трепетом. В грех – когда человек воображает. Представлять чувства – тогда молитва приводит к прелести, нагнетает гордыню, иллюзию достоинства своего перед Богом, а в конечном итоге к гордости. Если человек удерживает свои мысли, понимает свое недостоинство перед Богом, страх, трепет, постепенно он обретет навык. К нему придет умная молитва, а она переходит в сердечную молитву. Сердечная молитва – это Божья благодать, но искусственно создавать умиление – грех. И само намерение не оставлять молитву вменяется в добродетель. По слову Священного Писания царствие Божие – нудиться, т.е. надо понуждать себя. Навык обретается постепенно, укрепляются силы, от делания – к искусству, опытности, мастерству.

Ольга:

– Зачем надо читать столько молитв? Нельзя ли обойтись «Отче наш»?

– Молитва – это встреча с Богом Живым. Конечно, Бог будет принимать вашу молитву, главное, чтобы это было не машинальное правило, а именно чистая и сердечная молитва. Молитвенное правило – это поначалу как у спортсменов тренировочный комплекс упражнений. Оно у всех разное. Вы постарайтесь его построить так, как вам наиболее удобно! Для того, чтобы Бог нас услышал, не обязательно проговаривать вслух, громко и отчетливо, слова молитвы. Если вы обращаетесь к Богу, Божией Матери, святым – искренне, от чистого сердца, без лукавства и «задних мыслей», то не сомневайтесь, что все, что вы хотите им сказать, они услышат и поймут. Чтобы не потерять общение с Богом, мы должны быть рядом с Ним, а чтобы быть рядом с Ним, нам нужно жить свято, соблюдать Его заповеди, как можно чаще исповедоваться и приступать ко Святой Чаше. Помоги вам Бог.

Валентина БОБРИК.

Читать далееСохрани Жизнь.

Акция сестричества в день защиты детей.

1 июня почти во всех странах мира отмечается праздник детей. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.

1 июня почти во всех странах мира отмечается праздник детей. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.

Сестричество в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при храме иконы Божией Матери «Державная» давно сотрудничает с Брестским молодежным культурно-просветительским общественным объединением «В защиту жизни и семейных ценностей». При его поддержке и по благословению настоятеля храма, благочинного Ивацевичского благочиния митрофорного протоиерея Григория Пилипчука, сестричество впервые приняло участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей традиционно проводимых на площади г.Ивацевичи.

Участие сестричества было направлено на пропаганду традиционных семейных ценностей, целомудренных отношений между юношами и девушками, сохранение репродуктивного здоровья молодежи, защиту нерожденных младенцев.

Сестрам хотелось не обделить вниманием и взрослых, и детей. Для мам, отцов, бабушек были приготовлены буклеты, листовки различного содержания (о развитии ребенка с момента зачатия; невыдуманные истории об  ошибках молодости; как изменить свою жизнь; как правильно креститься; что такое нательный крестик и его значение; молитва матери о детях и др). Для детей были приготовлены подарки – пазлы, блокнотики, календарики, шары в виде сердца… Особый интерес у детей вызвали муляжи младенцев в 12 недель беременности, которые точно соответствуют по росту, весу, виду двенадцатинедельному младенцу. И по ощущениям в руках – ты держишь ребенка. В конце мероприятия дети их унесли домой с огромной радостью. А еще детям очень нравилась наша кукла – участница праздничной акции.

ошибках молодости; как изменить свою жизнь; как правильно креститься; что такое нательный крестик и его значение; молитва матери о детях и др). Для детей были приготовлены подарки – пазлы, блокнотики, календарики, шары в виде сердца… Особый интерес у детей вызвали муляжи младенцев в 12 недель беременности, которые точно соответствуют по росту, весу, виду двенадцатинедельному младенцу. И по ощущениям в руках – ты держишь ребенка. В конце мероприятия дети их унесли домой с огромной радостью. А еще детям очень нравилась наша кукла – участница праздничной акции.

Пока волонтеры, четверо учащихся УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», активно разносили участникам праздника информационный материал, сестры работали у своего стенда.

Дети, пришедшие на праздник, проявили активный интерес к новой акции сестричества. Если ребенок проявлял желание самостоятельно выбрать приз, то перед ним ставилась задача: прочесть молитву. И как радостно, что многие дети знают молитвы «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». А один мальчик сказал, что он не знает, но его бабушка знает много молитв. Этому мальчику вручили приз для напоминания, что и ему нужно выучить молитву.

Рассмотрев стенд, один из участников праздника, мальчик лет восьми, попросил книжечку «Пустые песочницы». Ее ему отдали, сказав, что книгу надо читать с родителями, а потом ты и сам, как вырастешь, перечитаешь. Через некоторое время он вернулся с вопросом: «А можно ли читать книгу всей родне?» Сестры радовались этой замечательной детской непосредственности.

К радости сестер, интерес взрослых был неподдельным, задавали вопросы, просили информационный материал для своих детей, благодарили за труд.

Новая, неожиданная для этого дня информация разошлась по домам, рабочим местам, тем самым расширив количество участников. Люди обсуждают информацию, которую они не знали, задумываются. И очень надеемся –переоценят свои взгляды.

Как нам всем важно всем сердцем принять, что жизнь – это длинная история, но у каждого из нас она имела совершенно конкретное начало – момент оплодотворения. И каждый человек имеет право на жизнь от момента зачатия.

Сестры сестричества очень надеются, что они внесли свой вклад в популяризацию традиционных семейных ценностей. Ведь, широко отмечая День защиты детей проведением различных развлекательных мероприятий, общество лицемерно не замечает главной современной угрозы детству, которая уже сегодня превращает детей в исчезающее меньшинство. Эта угроза – массовый отказ от деторождения, который реализуется путем убийства детей до рождения посредством искусственного аборта. При этом превосходит число жертв хирургических и медикаментозных прерываний беременности, количество зачатых детей, которые гибнут в результате абортивного действия гормональных препаратов и внутриматочных спиралей. Это десятки миллионов детей, ежегодно убиваемых в материнских утробах.

Убийство детей до рождения приводит к дегуманизации общества, разрушению института семьи, разводам, социальному сиротству, алкоголизму, наркомании, росту насилия… Следствием детоубийства в масштабах страны становится демографический кризис, который лишает страну каких-либо положительных перспектив исторического существования.

Из истории известны многочисленные примеры деградации и гибели народов, империй и цивилизаций. Большинство из них, так или иначе, связаны с потерей этими человеческими сообществами способности к биологическому самовоспроизводству в новых поколениях, потерей способности к жизни.

Дети – это будущее страны. Но это будущее зависит, в том числе и от того, насколько готовы мамы и папы выполнять главную заповедь Божию «Не убий».

Тамара Зыбайло, старшая сестра сестричества в честь святителя Луки при храме иконы Божией Матери «Державная» г.Ивацевичи.

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Ивацевичах.

С 6 июня по 12июня в храме «Державной» иконы Божией Матери г. Ивацевичи будет пребывать ковчег с частицей мощей святой блаженнойМатроны Московской.

В 9.00 и 18.00 будет служиться молебен с акафистом.

Храм будет открыт с 8.00 до 20.00 часов.

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница во славу Божью. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.

При жизни Матронушки у ее дома всегда были паломники. Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. И Матронушка помогала, исцеляла, наставляла.

Блаженная Матрона не требовала от людей многого, но всегда требовала — верить в Бога. Так же учила не отчаиваться и по мере сил пытаться исправлять свою жизнь от грехов и пороков с помощью Божией.

Поток паломников, чтобы приложиться к ее святых мощам, не иссякает и сегодня: с раннего утра до поздней ночи к Абельмановской заставе, где расположен Покровский ставропигиальный женский монастырь, идут люди с цветами. Чаще всего это белые розы и хризантемы – их Матрона любила более всех и не любила цветов искусственных. К Матронушке – так ласково называют ее люди – приходят семьями, идут женщины, мужчины.

Современники запомнили ее очень светлой, ласковой, с тихим голосом. Никогда не жаловалась, принимая все, выпавшее на ее долю, как даваемое от Бога.

Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала : «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

А еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого».

Краткое житие

Матро́на Московская (урождённая Матрона Дмитриевна Никонова) (22 ноября 1881 года — 2 мая 1952, Москва) — святая Русской православной церкви.

Село Себино Тульской области, где родилась блаженная Матрона. Матрона Дмитриевна Никонова. 1881г. — 2 мая 1952 г.

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году (по другим данным в 1885 г.) в деревне Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии, она была четвёртым ребёнком в семье. Согласно житию святой Матроны, родители, Наталья и Дмитрий Никоновы, сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на её груди. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное».

Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть мать как-то стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка.

Житие сообщает, что уже с семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

Много людей приезжало за помощью к Матроне. В четырех километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к трем доползет». Он полз эти четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный.

Сретение св. блж. Матроны со св. прав. Иоанном Кронштадтским. Икона.

До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России».

Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений на Церковь.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. Как говорила сама Матронушка «такова была воля Божия». До конца дней своих она была «сидячей». Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.

В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой так и прожила до конца своих дней. Жила где придётся — у друзей и знакомых. В день Матрона принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи.

Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила святой Матроны позже стала местом неофициального паломничества.

8 марта 1998 года останки были эксгумированы; мощи доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку).

2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая московская святая. Определение Священного Синода от 17 августа 2004 года гласило: «Включить в повестку дня предстоящего Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении святой блаженной Матроны Московской (Никоновой; 1881—1952)». В том же году состоялась общецерковная канонизация. Документ об этом был принят на заседании Архиерейского Собора РПЦ 6 октября 2004 г.

Памятные даты

2 мая — День Памяти святой Матроны Московской установлен Православной Церковью в День её кончины (02.05.1952 года);

22 ноября — День Ангела. День, в который родилась святая Матрона (22.11.1881 года);

7, 8* марта — Празднование обретения святых мощей блаженной Матроны (08.03.1998 года).

Вспоминается святая блаженная Матрона также в дни Собора Московских святых — 2 сентября и Собора Тульских святых — 5 октября.

(ист.http://svyatmatrona.ru/o-svyatoj-matrone-moskovskoj/)

Читать далее